Il y a deux catégories d'individus en économie : les gens sérieux (ou qui désirent l'être) et les idéologues.

Julia Cagé appartient à la seconde catégorie.

Démystifions au plus vite ses propos (vidéo ci-dessous).

1. Valeur et constitution des grandes fortunes

1.1. Faut-il rappeler que la valeur est subjective et manifestée à l'échange (Menger, Mises) ? Faut-il rappeler qu'on ne génère AUCUNE valeur en taxant ?

1.2. Julia Cagé a t-elle connaissance du phénomène de collusion et notamment de l'effet Cantillon ? Je n'ai aucun mal à dénoncer les grandes fortunes en raison du copinage qu'elles pratiquent et de l'impression massive d'argent dont elles bénéficient (coucou la BCE).

2. Salariés, investissements, et taxation

Julia Cagé semble miser sur une taxe de 10% pour récupérer une somme conséquente et forcer les grands actionnaires à vendre, de préférence à leurs salariés.

Alors :

1. Rappelons qu'en fonction de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, il est possible de devenir investisseur à votre tour. D'ailleurs, chacun de nous devrait se former à l'investissement.

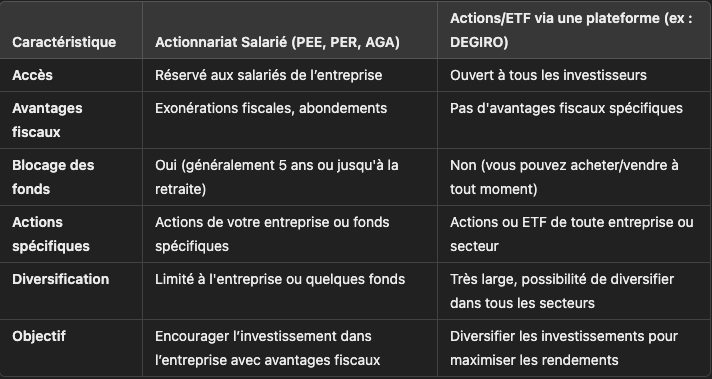

2. Il existe aussi des mécanismes d'actionnariat salarié (PEE, PER, AGA). Voir le tableau ci-dessous pour différencier cela de l'investissement traditionnel.

3. Enfin, rappelons que la taxation sur le capital fait toujours fuir les entrepreneurs et les investisseurs. C'est une manière de pénaliser la prise de risque.

3. Gouvernance démocratique ?

Julia Cagé semble proposer la voie d'une gouvernance par les salariés au sein des entreprises. Dans quelle mesure je l'ignore, mais elle évoque cette hypothèse.

Je n'ai rien contre tant que le procédé est volontaire (ce qui n'est pas sa volonté, elle veut que l'État intervienne). En revanche, je suis contre sur le plan économique.

La démocratie en entreprise est une mauvaise idée. Pour quelles raisons ? J'en voix deux, qui sont liées.

1. Le problème de la décision

2. Le problème de la rentabilité

3.1. Le problème de la décision

La gouvernance démocratique dans une entreprise signifie que les décisions sont prises collectivement par les salariés (sur une base égalitaire du "une personne = un vote"). Cela pose divers sous-problèmes.

Quand chacun a un droit de vote égal, il est plus difficile d'agir vite et bien en fonction du marché. Vous tombez dans le "consensus" plutôt que dans la bonne décision, fondée sur des éléments concrets tirés du marché (signaux).

Les salariés peuvent aussi entrer dans conflits d'intérêts dans la mesure où leur vision de l'entreprise et leurs objectifs se révèlent divergents.

Tout cela complique la prise de décision et entraîne des lenteurs et des inefficiences qui peuvent se payer très cher sur le long terme.

3.2. Le problème de la rentabilité

Par effet domino, cette gouvernance démocratique affectera aussi la rentabilité de l’entreprise. Quand les décisions sont prises collectivement, les incitations à la rentabilité et la responsabilité individuelle se diluent dans le groupe. L'allocation des ressources s'en trouve donc perturbée.

En effet, si chacun dispose d'une part très modeste de l'entreprise et que son droit de vote vaut autant que les autres, son incitation à la forte rentabilité s'amoindrie. Surtout que la faible exposition au risque signifie que les gains seront aussi plus faibles.

Il sera mécaniquement bien difficile d'aller chercher une forte croissance et de rester en affaires face à la concurrence, dans la mesure où les processus mis en oeuvre seront inadaptés pour générer de la rentabilité à long terme.

Enfin, un cadre démocratique érode nécessairement la propriété privée au profit du groupe, et avec elle, la responsabilité de chacun en cas de pertes sévères. Si tout le monde est responsable, personne ne l'est vraiment...