Introduction

L'idée selon laquelle les "acquis sociaux" auraient contribué à améliorer les conditions d'existence des travailleurs est une croyance largement répandue et profondément ancrée dans la conscience collective.

Elle s'appuie sur l’idée que les interventions de l'État dans le domaine social, notamment à travers l'instauration de diverses protections et réglementations, auraient joué un rôle majeur dans l'élévation du niveau de vie des classes laborieuses.

Cette croyance est souvent alimentée par une vision historique qui associe l'émergence des droits sociaux à des améliorations tangibles dans la vie quotidienne des gens. Cependant, une analyse économique approfondie révèle la fausseté de cette idée.

1. La nature juridique et politique des acquis sociaux

Ces droits, souvent perçus comme fondamentaux dans le monde moderne, sont en réalité des constructions juridiques et politiques mises en place par l'État. Ces mesures ne sont pas issues du droit naturel défendu par les libertariens, mais bien des faux droits accordés par l’État. Prenons par exemple le salaire minimum ou les congés payés.

Le salaire minimum est une réglementation qui vise à garantir un revenu de base pour les salariés. Bien qu'introduit avec de “bonnes intentions” (comment souhaiter la misère des autres?), sa mise en œuvre a pour conséquence de mettre en danger les salariés (chômage), cocasse!

Les congés payés ont été instaurés sous prétexte d’assurer aux travailleurs un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, mais elles imposent aux entreprises des coûts supplémentaires qui affectent leur compétitivité et leur capacité à créer de nouveaux emplois… pas vraiment l’objectif visé, si?

Ces faux droits accordés par l’État sont de nature antinomique aux droits de propriété, dont la liberté d'entreprendre et de contracter, principes qui sont pourtant au fondement de la richesse. L'État vient alors perturber l'équilibre naturel du marché, entraver la libre concurrence, limiter les incitations à l'innovation et surtout mettre en danger ceux qu’il était censé défendre initialement.

Mais attention, n’allez pas imaginer que c’est l’existence de ces droits en soi qui pose problème. Par ailleurs, je ne dis pas un instant que ces droits n’aient pas effectivement soulagés les salariés dans leur existence. Je me contente d’avoir un propos libertarien : je condamne le moyen d’obtention de ces droits et leurs conséquences sur la société, pas les droits eux-mêmes.

En fait, les mesures destinées à protéger les travailleurs limitent leurs opportunités d'emploi tout comme elles limitent le potentiel de développement des entreprises en parasitant le tissu économique. Le droit d’État a toujours des effets néfastes car il appartient au domaine des moyens politiques et donc de la prédation des uns sur les autres. Voilà la seule chose qui est dénoncée ici, et rien d’autre.

2. Les gains de productivité comme moteur du progrès

La véritable source de l'amélioration des conditions de vie et au travail à travers l'histoire peut être largement attribuée aux gains de productivité. L'enrichissement économique global qui a suivi via l’innovation, l’efficacité accrue et l’expansion du capital a eu des effets sans précédents sur l’élévation du niveau de vie.

C'est le dynamisme et la flexibilité du marché (malgré les États), et non les politiques étatiques ou les luttes sociales, qui ont été les véritables moteurs du progrès économique et donc du progrès des conditions d’existence. À ce titre, l’innovation technologique fut un facteur déterminant de ce phénomène d’enrichissement.

Au fur et à mesure, les gains de productivité massifs permirent de produire plus avec moins de ressources et moins d'efforts humains. Ce phénomène a non seulement permis la création de nouveaux secteurs d'activité, mais a également amélioré l'efficacité dans de nombreux domaines, augmentant ainsi la richesse et donc la qualité de vie pour tous.

Bien sûr, la formation du capital n’a pas attendue le XIXème siècle pour exister contrairement à ce que pourraient dire un certain nombre de propagandistes de gauche. Les racines du capitalisme remontent à l’aube des temps, et cela se comprend pour quiconque veut bien faire l’effort de saisir ce qui le sous-tend.

Les éléments fondamentaux du capitalisme, tels que l’échange volontaire permettant le commerce, l’épargne ou l'investissement, existent depuis que l’Homme est en mesure de se servir d’outils, de produire, d’échanger et de prévoir. Il n'y a donc pas eu "autre chose" avant le XIXè siècle, puis d'un seul coup, le vilain capitalisme!

En réalité, le XIXe siècle fut simplement une accélération de ces processus plutôt qu'une création ex nihilo. L’idée même que le phénomène capitalistique puisse s’identifier à partir du XIXe siècle montre bien l’incompréhension fondamentale de gauche dans les processus économiques.

Ce siècle a été marqué par l'industrialisation, qui a transformé les économies, passant d'une production principalement artisanale et agricole à une production industrielle de masse. Cette transition a été essentielle pour le développement d’un capitalisme moderne apportant plus de gains de productivité.

Des innovations technologiques, comme la machine à vapeur, le chemin de fer, et le télégraphe, ont révolutionné les modes de production et de communication. Des innovations organisationnelles, comme la société par actions, ont aussi transformé la manière de gérer les entreprises et d'investir.

Face aux critiques du capitalisme, notamment celles émanant du mouvement socialiste et d'autres courants de gauche qui ont pris de l'ampleur au XIXe siècle (et plus tard), il ne faut avoir de cesse de défendre le capitalisme comme moteur économique favorisant la liberté individuelle et le progrès.

3. Illustrons ce propos avec un peu d'histoire économique

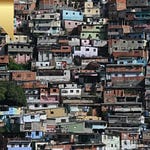

Après la théorie, la pratique! Prenons simplement le cas très concret de la transformation des conditions de vie depuis le XIXe siècle. Cette époque, marquée par l'industrialisation et l'émergence du capitalisme moderne, représente un tournant décisif dans l'histoire humaine.

Avant cette période, la plupart des gens étaient réduits à un état de pauvreté extrême, contraints par leurs travaux agricoles pénibles avec peu de perspectives d'amélioration de leur situation économique. L'agriculture et le travail artisanal offraient des moyens de subsistance limités et peu d'opportunités pour l'accumulation de richesses et l'élévation sociale.

Avec l'avènement de l'industrialisation, un nouveau paradigme économique vit le jour et tous les développements qui ont suivi ont non seulement créé une multitude de nouvelles opportunités d'emploi, mais ont également conduit à des niveaux de revenus sans précédent pour de larges segments de la population. Les emplois dans les usines industrielles, bien que difficiles, représentaient tout de même une amélioration significative par rapport aux modes de vie agraires antérieurs.

Il faut vraiment mettre en perspective les conditions de travail du XIXe siècle avec celles qui prévalaient AVANT l'industrialisation. Émettre une comparaison entre nos les conditions au travail aujourd’hui (surtout à l’heure où le tertiaire domine) et la condition ouvrière du XIXème siècle est purement malhonnête.

Par rapport à nos propres standards et après tant d’années de progrès économique, il est bien évident que le travail de l’époque puisse nous sembler très difficile. Mais imaginez alors les conditions du travail et celle de l’existence humaine AVANT cette époque! Sans prendre en compte la temporalité, vous tomberez dans le piège de la diabolisation, et vous ne verrez pas dans quelle mesure cette période fut le début d’une libération par l’augmentation des gains de productivité capitalistiques.

"Capitalism and the Historians" est un ouvrage édité par Friedrich Hayek, publié pour la première fois en 1954, qui rassemble une collection d'essais écrits par plusieurs éminents historiens et économistes, notamment T.S. Ashton, L.M. Hacker, W.H. Hutt, et Bertrand de Jouvenel.

L'objectif principal de cet ouvrage est de réévaluer et de contester les perspectives négatives couramment associées à la révolution industrielle, en particulier dans le contexte du capitalisme. Les principaux points abordés dans l'ouvrage sont les suivants :

Introduction par Friedrich Hayek : Hayek introduit le thème central du livre, à savoir la nécessité de réexaminer l'histoire de la révolution industrielle et du capitalisme, souvent dépeints de manière négative par les historiens contemporains.

T.S. Ashton : Dans son essai, Ashton s'attaque à la vision traditionnelle selon laquelle la révolution industrielle a entraîné une détérioration des conditions de vie et de travail. Il soutient, au contraire, que cette période a marqué une amélioration significative du niveau de vie de la classe ouvrière.

L.M. Hacker : Hacker se concentre sur ce qu'il considère comme un biais anticapitaliste parmi les historiens américains. Il argumente que cette perspective a faussé la compréhension de l'histoire économique et sociale des États-Unis.

Bertrand de Jouvenel : De Jouvenel examine la manière dont les historiens européens ont traité le capitalisme, suivant la voie tracée par leurs homologues américains.

W.H. Hutt : Hutt est surtout connu pour son essai sur le système des usines au début du XIXe siècle. Il y réfute l'idée que le système des usines était inhumain et oppressif, présentant une vue plus nuancée de cette période.

Lien de l’ouvrage : CLIQUEZ ICI

3. Mais alors, pas de droits pour les salariés?

Le discours jusque-là peut sembler difficile à entendre. Les droits sociaux n’ont pas été les moteurs du progrès économique ni de la libération des conditions difficiles, mais c’est bien plutôt le génie capitalistique qui en est à l’origine. Mais alors, qu’en est-il des droits? Moi qui admet qu’ils ne sont pas le problème en soi?

C’est à ce moment qu’il est essentiel de rappeler ce sur quoi se fonde le libertarianisme : le droit naturel. Il serait alors totalement fautif d’imaginer les libertariens comme des êtres pétris de haine contre les salariés et leur refusant la moindre amélioration. Laissez cette vision marxiste au placard!

Au contraire, le droit naturel et ses dérivés sous forme de contrats privés offriraient toute la panoplie nécessaire aux intérêts et préférences du salarié. Il ne s’agit aucunement d’être contre lui (quel intérêt? Que dites-vous? Pour lui voler son travail? Non, erreur marxiste), il s’agit de dénoncer la manière dont il peut obtenir des droits. Le droit doit toujours être négocié, consenti, jamais arraché à l’autre. Sinon, ce n’est plus du droit.

Le droit naturel repose sur le principe de non-agression et donc sur le respect mutuel des droits de propriété, y compris la liberté de contracter. En d'autres termes, dans un cadre libertarien, les relations entre employeurs et employés sont régies par des accords mutuels et consentis, où chaque partie a la liberté de négocier les termes du contrat de travail, y compris le salaire, les heures de travail, les congés, etc.

Ce système contractuel privé offre plusieurs avantages. Premièrement, il respecte la liberté individuelle des employeurs et des employés de s'engager dans des relations de travail selon leurs propres termes. Deuxièmement, il favorise des accords plus adaptés aux besoins spécifiques des deux parties, plutôt que des règles uniformes imposées par l'État qui peuvent ne pas convenir à toutes les situations.

De plus, sur un marché libre, la concurrence entre les employeurs pour attirer et retenir les meilleurs talents conduit naturellement à l'amélioration des conditions de travail. Les employeurs qui offrent de meilleures conditions de travail, y compris des salaires compétitifs et un environnement de travail agréable, sont plus susceptibles d'attirer des employés qualifiés et motivés.

Il faut aussi réaliser une chose : la structure même du marché du travail n’aurait rien à voir avec celle que l’on connaît aujourd’hui. La relation basique et figée employeur - employé subirait une transformation nécessaire et heureuse vers une foultitude de relations d’entrepreneurs à entrepreneurs, fondées sur des contrats de droit privé.

Il est tout à fait envisageable que des entreprises se spécialisent elles-mêmes dans la mise en relation des entrepreneurs et dans la rédaction des contrats. Et attention, n’allez pas croire que nous fantasmons un monde où chacun peut devenir Elon Musk : il ne s’agit là que de rendre un service sur le marché, quel qu’il soit. Nous en reparlerons plus tard!

Conclusion

La transformation radicale des sociétés, passant de la pauvreté généralisée à un niveau de vie inédit pour une vaste partie de l’Humanité, est le résultat du capitalisme moderne et des gains de productivité qui en ont découlé.

Les politiques, dont celle concernant l’octroi de droits sociaux par la force de l’État, sont toutes coercitives et freinent le progrès, qui au contraire réside dans la sauvegarde des droits de propriété et dans la liberté du marché.

À ce titre, les libertariens ne sont pas bêtement anti-salariés : ils ne font que condamner l’action d’État à cet endroit comme ils condamneraient toutes les autres. C’est le droit privé qui devrait régir nos relations professionnelles, le seul à être légitime car issu de la négociation et du consentement.